「フラニーの祈り」と、こころ治療の交差点

こんにちは、ゼンジェス代表の今 恵子です。

少し心が疲弊していると感じるとき、私は自然と文学の力を借りたくなります。

日々、いろんな文章に触れたり、自ら発信したりしていますが、それらのほとんどが目的や欲求をベースに生み出された「情報」であるのに対し、時代を超えて残り続ける一部の文芸作品は、全く違う角度で純粋に心に響いてきます。

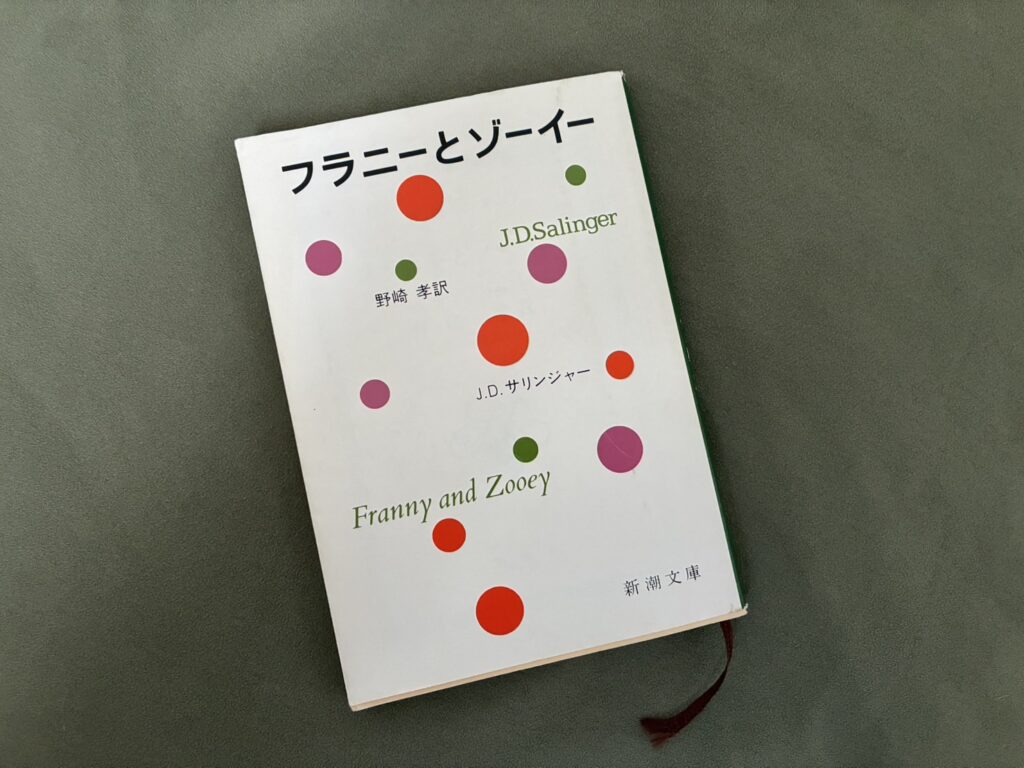

先日、直感に導かれるように、久しぶりに手に取ったのが『フラニーとゾーイ』でした。「フラニー」の章を読み終え、「ああ、やっぱり本物の文学は読み返すたびに気づきがあって、本当に価値のあるものだなあ、、、」と思いました。

だからこそ、私にとって文学は単なる娯楽以上の、心の支えとなるものなのです。

J.D.サリンジャーの小説『フラニーとゾーイ』には、大学生活の虚しさや人間関係への倦怠感から精神的に追い詰められていく一人の若い女性・フラニーが登場します。彼女は「イエスの祈り」と呼ばれる短い言葉を、思考を止めてひたすら反復することで、心の平安と救いを求めようとします。

思考や理性を超えて、無意識の領域にまで祈りを染み込ませるという点が特徴です。

私はこのフラニーの祈りに、私自身が取り組んでいる「こころ治療」の本質と深く重なる部分を感じました。以下、その共通点と意味を考えてみます。

フラニーは、大学の講義や恋人との会話の中で、言葉が空虚に感じられ、「すべてがうそ臭く、見せかけで、自己顕示に満ちている」と感じます。そうした表層の世界から離れ、ただ祈ることで思考を止め、自我のノイズから逃れようとします。

これはゼンジェスが提供している「非対面・自己完結型のこころ治療」と極めて近いアプローチです。人との会話や助言ではなく、静かに自己の内面に入り、無意識の奥にあるトラウマや歪みと向き合うこと──それが回復の始まりとなります。

フラニーが苦しんでいたのは、知的虚栄や社会的役割によって歪められた「自分」でした。祈りはその偽りの自己を脱ぎ捨て、本来の自分に戻るための手段だったのです。

こころ治療もまさに同じです。人間関係の葛藤や心の外傷によって形成された「防衛的なパーソナリティ」を手放し、素直で自由な自己に戻っていく。その過程において、言葉を超えた沈黙や静かな内観が非常に重要になります。

フラニーの祈りは、誰かに救われるのではなく、自らの内で癒されたいという願いの表れでした。それは「自分でしか自分を救えない」ことに気づき始めた瞬間でもあります。

私が相談者に提供している非対面・オンライン・自己治療法である「こころ治療」も、他者からの慰めや助言に頼るのではなく、自分の内面と丁寧に向き合うプロセスを通じて、根本的な変化を促す方法です。

フラニーが静かに唱える祈りには、「思考を手放し、感情を観察し、意識を沈めていく」こころ治療の核心的要素がすべて含まれています。

それは東洋で言う「禅」や「瞑想」にも通じるものであり、西洋における宗教的祈りの枠を超えて、「無意識の書き換え」という実践でもあるのです。

だからこそ、私はフラニーの姿に、現代を生きる私たちが失いかけている「内なる治癒力」の萌芽を感じます。そして、それこそが「こころ治療」の目指す地点でもあるのです。

もしあなたが、言葉の世界に疲れ、人間関係に迷い、頭ではなく心を回復させたいと感じているのなら──。

フラニーの祈りのように、静かに自分と向き合う時間を持つことが、回復の第一歩になるかもしれません。こころ治療もまた、その一歩をそっと支える方法のひとつです。